QMS適合性調査とは:概要と重要性

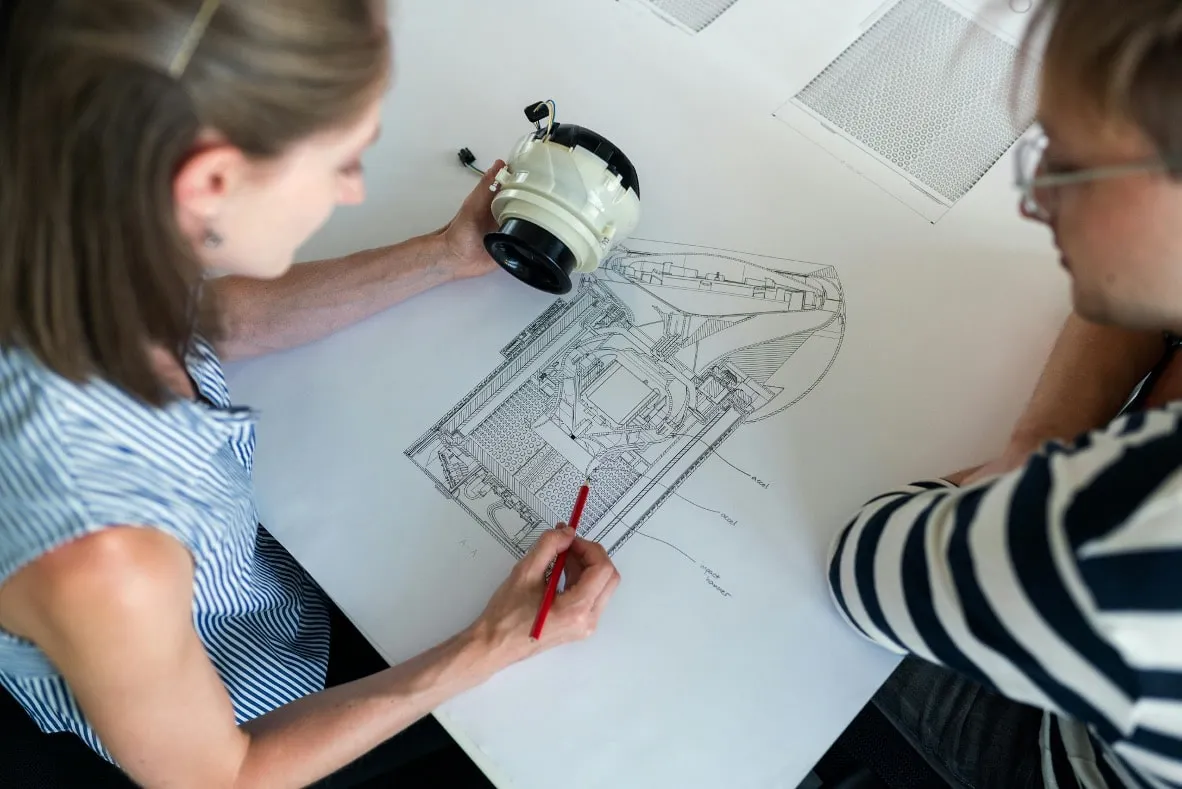

医療機器の製造販売業者にとって、QMS(Quality Management System:品質マネジメントシステム)適合性調査は避けて通れない重要なプロセスです。この調査は、医薬品医療機器等法(薬機法)に基づき、製造販売業者等の品質管理体制が適切に構築・運用されているかを確認するものです。

初めて適合性調査を受ける企業にとっては、何を準備すべきか、どのような点が重視されるのかが分からず、不安を感じることが少なくありません。しかし、適切な準備と理解があれば、この調査を品質システム向上の機会として活用することができます。

QMS適合性調査の意義

QMS適合性調査は単なる規制要件ではなく、医療機器の品質確保と患者安全のための重要な仕組みです。適切なQMSを構築・維持することで以下のようなメリットがあります:

- 患者安全の確保:品質の高い医療機器を安定して製造・供給できる

- 企業リスクの低減:製品不具合や回収などの発生リスクを減らせる

- 効率的な業務運営:体系的なプロセス管理により業務効率が向上する

- 継続的改善:問題点を早期に発見し、システム改善につなげられる

- 国際展開の基盤:国際的な規制要件への対応がスムーズになる

調査実施機関と審査員の視点

QMS適合性調査は、製品のクラス分類や申請区分によって、以下のいずれかの機関が実施します:

- PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構):認証基準がない管理医療機器(クラスII)、および高度管理医療機器(クラスⅢ・Ⅳ)の承認品目等

- 登録認証機関:認証基準がある管理医療機器(クラスⅡ)の認証品目

調査を行う審査員は、以下のような観点から確認を行います:

- システムの適切性:QMS省令の要求事項を満たすシステムが構築されているか

- 実効性:構築されたシステムが実際に機能しているか

- 継続性:システムが継続的に維持・改善されているか

- トレーサビリティ:製品や工程の追跡可能性が確保されているか

- 文書と実態の整合性:文書化された手順と実際の活動に乖離がないか

これらの視点を理解し、調査準備を進めることが重要です。

適合性調査の種類と準備のタイミング

調査の種類

QMS適合性調査には主に以下の種類があります:

- 承認等前適合性調査:新規の製造販売承認申請時に実施

- 製品の製造販売に関するQMSが適切に確立されているか確認

- 初めての適合性調査となるケースが多い

- 一変時適合性調査:承認事項一部変更承認申請時に実施

- 変更内容によってQMSへの影響が生じる場合に実施

- 製造方法、製造場所、重要な製造設備等の変更時

- 定期適合性調査:承認取得から5年ごとに実施

- 既存のQMSが適切に維持・運用されているか確認

- 前回調査からの変更点や指摘事項への対応状況を重点的に確認

- 追加的調査:必要に応じて実施

- 施行規則第114条の33で指定する医療機器

- 滅菌方法等の変更が申請されたときに、一変時適合性調査時に実施される

- 専門的調査:必要に応じて実施

- 施行規則第114条33で指定する医療機器

- その特性に応じた専門的調査を受ける必要がある場合に実施

- 承認等前適合性調査、定期調査時に実施される場合が多い

調査申請から実施までの流れ

- 調査申請書と添付資料の提出

- 製造販売承認(認証)申請と同時または別途申請

- 添付資料:調査方法の決定に必要な品質管理に関する資料、製造所の情報等

- 調査実施者による審査・日程調整

- 書類の不備確認と追加資料の要求

- 実地調査か書面調査かの判断

- 調査実施の通知

- 調査日程、調査員、調査対象範囲等の通知

- 通常、調査の1〜2ヶ月前に通知

- 実地又は書面による調査の実施

- 実地調査:製造所や製造販売業者の事務所での対面調査、追加資料の提出が必要な場合は指定がある

- 書面調査:書面調査に必要な文書の提出後に書面による調査、不明事項や追加要望がある場合は照会が出る

- 調査結果の通知・基準適合証の交付

- 調査結果の通知(適合/不適合)

- 指摘事項がある場合は、指摘事項書が発行される。改善完了報告が必要となる

- 適合の場合は基準適合証の交付

準備開始の理想的なタイミング

初めての適合性調査に向けては、申請の少なくとも6ヶ月前から準備を開始することをお勧めします。承認・一変申請前適合性調査の場合は速やかに、定期調査の場合は更新期限の6か月以前に申請が必要となります。特に書類の整備や不備の是正には想像以上に時間がかかることを予測し、余裕を持ったスケジュールが重要です。

準備スケジュールの例:

- 6ヶ月前:QMS省令の要求事項の理解と現状分析

- 5ヶ月前:文書体系の整備(品質マニュアル、手順書等)

- 4ヶ月前:記録様式の作成と運用開始

- 3ヶ月前:内部監査の実施と不備の是正

- 2ヶ月前:管理監督者照査の実施

- 1ヶ月前:調査申請書と添付資料の準備

- 0か月前:調査資料の最終確認と調査申請

- 実地調査2週間前:模擬監査を含む最終確認と調査対応の準備